第285回「産学橋渡しの多様性と深化(2) 実装に向け知財権増強」

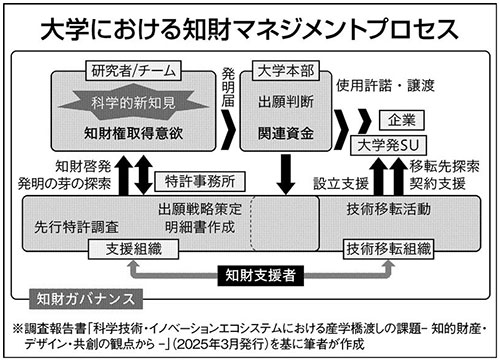

産学連携で企業が大学の研究成果を社会実装する際、特許などの知的財産(知財)権が重要とされる。そのような中、各大学は2023年に関係省庁がまとめた大学の知財マネジメントの理想像を示す「大学知財ガバナンスガイドライン」に沿い、体制整備を進めている。

専門人材が不足

研究開発戦略センターの24年実施の調査で、「知財権取得意欲を有する研究者比率の低さ」「知財支援者の数的・質的不足」「海外特許出願などのための資金不足」などの点で、ガイドラインが示す理想像と現実との間に乖離があることが浮かび上がっている。このうち、プロセス全体に影響する「知財支援者の数的・質的不足」について、現状および改善に向けた動向について述べる。

社会実装につながる知財権を増やすために不可欠な知財支援者の多くは、大学の産連本部や関連の技術移転機関(TLO)に属し、発明の芽の探索から出願戦略を策定しての知財権化、技術マーケティング、そして企業などへの技術移転までを一気通貫で担うようになってきている。このため支援者には知財知識に加え、先端技術や産業界のニーズなどの知見も必要である。こうした知見は大学では得られず、企業で知財や研究開発を経験した即戦力の専門人材が担う場合が多い。

外部化も選択肢

ところが多くの大学では雇用条件などが影響し、専門人材を十分に採用できていない。少数の企業出身人材が多くの専門業務を担っている場合が多く、知財権の増強活動が十分にできていない。専門人材が有する知見やノウハウを大学が組織的に蓄積する必要もあるが、限られた任期での雇用が大半であるため継承が難しく、新たに育成する余裕もないのが実情である。

しかし、大学直轄の技術移転企業として知財支援活動全般を請け負っている東京大学TLOや九大OIPなどでは、こうした課題を克服しつつある。活動の外部化により大学と異なる雇用条件で人材を採用し、より長期の在籍を可能としている。また、これらの企業では他ではなかなか経験できないスタートアップ(SU)設立に関与する機会も得られるため、職務実績強化を目指す多様な若手人材が入社してきている。育成の仕組みも整えつつあり「知財支援者の数的・質的不足」の課題が解決に向かっている好事例と言える。各大学の実情の違いを踏まえることが前提ながら、知財支援組織の外部化は今後の一つの選択肢になると言えよう。

※本記事は 日刊工業新聞2025年4月18日号に掲載されたものです。

<執筆者>

満生 昌太 CRDSフェロー(横断・融合グループ)

九州大学大学院農学研究科修士修了。大手食品企業において、国内外の研究所などの部門長、執行役員を務めた後、24年より現職。科学技術・イノベーションエコシステムの調査を担当。博士(農学)。

<日刊工業新聞 電子版>

科学技術の潮流(285)産学橋渡しの多様性と深化(2)実装に向け知財権増強(外部リンク)